玄米のススメ

「江戸煩い」

江戸にやってきた地方の侍などが、江戸に行くと足がむくんでだるくなったり、疲れやすくなったりして体調が悪くなる、しかし故郷へ帰るとケロリと治ったことからこの名前がつきました。これは今でいう「脚気」という病気で、当時江戸の庶民の食卓にも精白米が登場し、白米食が流行ったことから起きた現象でした。

漢字で書くと「糠」は米に健康、米に白で「粕」となっているのも、そういうところからきてるのでしょうか。

玄米食を考える

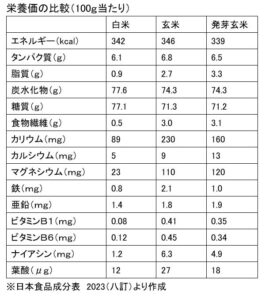

玄米は白米に比べ、「炭水化物」「蛋白質」「脂質」「ビタミン」「ミネラル」の5大栄養素を始め、「食物繊維」「ファイトケミカル」など私達に必要な栄養がバランスよく含まれています。

デンプン質の白米とは違い、体が必要な分のカロリーを腸内で消化・吸収していくので、血糖値が上がりにくく、膵臓への負担もありません。

「健康」を考えた時に必ず出てくるのが玄米食です。まずは、玄米のメリットやデメリットを考察していきます。

玄米のメリット

①解毒作用

自然の食物繊維が白米に比べると8倍近くもあり、それが腸内細菌のエサとなることで整腸効果が期待できます。

食物繊維の摂り過ぎもよくないですが、玄米で程よく摂ることができます。

また、フィチンという玄米のミネラルと結合した状態の物質が含まれており、このフィチンは体内に入ると胃の中でフィチン酸に分解されます。フィチン酸は、農薬や食品添加物などの化学物質、水銀や鉛などの有害重金属などの「体内有害物質」と結びつき、体外に排出するという働きがあります(キレート作用)。

特に有害重金属のような「骨や内臓にまで入り込んでしまった毒物」にも効果があることが分かっており、フィチン酸を用いた治療法が確立されているほどです。

現代生活では、ある程度の毒が身体に入ることは覚悟しなければなりません。しかし、その際に活躍してくれるのが、玄米に含まれる食物繊維とフィチンです。これらが体に入ってきた「有害物」を排出してくれるのです。

②抗ガン効果

玄米にはビタミンEやビタミンAなどのビタミン類や微量ミネラルなどの抗酸化作用のある栄養素がたくさん含まれています。

前述のフィチン酸もガン抑制遺伝子であるp53を活性化させることが分かっています。また、フィチン酸と玄米に含まれるイノシトールを一緒に摂取すると抗がん効果が高まること、とくにフィチン酸とイノシトールが4:1の割合だと最も抗がん活性が高いことが明らかになっています。

さらに、玄米には「天然の抗がん剤」と言われる物質である「RBF(Rice Bran F)」「RBA(α-グルカン)」という栄養素が含まれています。

「RBF」は糠の部分に含まれており、がん細胞が増殖するのに必要とするエネルギー供給を防御する役割があります。ガン細胞はエネルギーが供給される限り無限に増殖する異常な細胞ですから、その供給を絶つことでガンの進行を止める働きがあります。

このRBFは、ガン細胞のエネルギー代謝だけに的を絞ってエネルギー産生を遮断することができます。ガン細胞は正常細胞とは全く異なるエネルギー代謝を行っていますが、その代謝システムだけを狙って防御できるとても賢い物質なのです。

「RBA(α-グルカン)」は、癌に効くと有名になったキノコであるアガリクスの主成分であるβ-グルカンの仲間です。分子結合の仕方の違いによって、α-グルカンとβ-グルカンに分けられます。

β-グルカンは免疫力を活性化させる働きがあることが証明されており、シイタケやマイタケなどのキノコ類に多く含まれています。

余談ですが、最近ではキノコではなく、パン酵母由来のβ-グルカンの人気が出ています。なぜなら、キノコには土壌の重金属を吸収・蓄積する性質があり、成長するにつれてキノコ自身が有害物質を溜め込んでしまうためです。関東以北の露地栽培のキノコの多くに、福島原発由来の放射性物質が検出されるのもこのためです。

これまでは、α-グルカンにはβ-グルカンのような機能性はないと考えられていました。しかし、その後の研究で、マウスに移植したがんの成長阻止率が70%にもなり、β-グルカンに勝るとも劣らない抗がん性があるということが実験で証明されました。さらに、RBAは経口摂取でも抗がん剤の5-FUに匹敵する効果があるということも実験で示されました。

③ギャバ(γ-アミノ酪酸)

玄米が発芽状態になるとGABAの含有量が増加します。ギャバは脳の興奮を抑え、精神の安定作用や鎮痛作用があると言われています。ちなみに脳の興奮を促進してしまうのが、同じアミノ酸のグルタミン酸(味の素)です。また、肝臓や膵臓の機能改善、脂質代謝、肥満防止にも良いとされています。

④その他

・γ-オリザノール……フェルラ酸と植物ステロールが結合したもの

⇒コレステロールの吸収抑制、自律神経の調整など

・アラビノキシラン……食物繊維の一種 ⇒腸内環境の改善など

玄米のデメリット

①固い細胞壁

玄米には、RBFとRBAという素晴らしい栄養素があることが分かりました。しかしこの2つは固い細胞壁(セルロース)に覆われているため、普通に炊飯して食べても体に吸収されません。コーヒーやナッツなどの豆や種を必ず焙煎してから食べるのはこれと同じ理由です。この固い細胞壁を水で軟化させたり、熱である程度溶かしたりする必要がでてくるのです。

②発芽抑制因子アブシジン酸

玄米は発芽抑制因子アブシジン酸というホルモンに守られています。この発芽抑制因子は条件次第でその因子を活性、不活性化できるとても優秀なものです。種子などは、動物などの外敵に食べられ強烈な胃酸にさらされても平気で、そのまま消化されずに便から排出され生命をつないでいます。この発芽毒とも言われるアブシジン酸が人の体内ではミトコンドリアを傷つける可能性があるとも言われています。

③フィチン酸

メリット①にでてきたフィチン酸ですが、有害な重金属を体外に排出してくれる素晴らしい作用がある反面、大事なミネラルも排出してしまう恐れがあります。特に、鉄・亜鉛・カルシウム・マグネシウムなどと結合しやすいと言われています。しかし、元々ミネラルと結合した状態で入り、胃で分解されてミネラルを体に預けた上で再度ミネラルと結合して体外に排出するため、体内のミネラルが減少するほどのデメリットではないという意見もあります。

④農薬

米作は一般的に慣行栽培で行なわれ、法律で認められた農薬や肥料を基準の範囲内で使用しています。その量は都道府県で定められており、農薬散布回数は概ね10~20回と言われますが、場所により1回の使用量も変わってきます。玄米は精製米に比べ、特に糠部分に農薬が残留している可能性が高くなります。

⑤油の酸化

玄米の糠部分には米油としても抽出される油が含まれます。籾のままなら油の酸化が防げますが、玄米にしてしまうと、この油が月日と共に酸化する恐れがあります。家庭で使用する食用油も酸化したものは健康の大敵と言われてます。

このように玄米について深堀すると、良い面と悪い面それぞれが出てきます。白米より体に対するメリットがあるのは分かりましたが、どのようにして食べるのが一番良いのでしょうか。

玄米の食べ方を考える

①無農薬の玄米を購入する

まずはこれが大前提です。

②新米を真空パックしたものを購入、もしくは自身で真空パックして冷蔵もしくは暗冷所に保存する

真空パック用の米袋や脱酸素剤は市販されています。

これでデメリットの④と⑤がある程度解決します。

③発芽米にする

昔は夕方に次の日食べるお米を水に浸して、翌朝1日分炊いて食べ、昼は冷えたおにぎり、夜はお茶漬けだったそうです。

水に17時間ほど浸すと玄米が発芽状態になります。この状態だと発芽抑制因子がオフになっており、細胞壁も柔らかくなります。さらにGABAも増えている状態です。

ただし、浸水後の水を換えずに炊いてしまうと猛毒の水ごと炊くことになってしまうので、炊く前に換水が必要になります。また、浸水することでフィチン酸がある程度減少します。

流行りの圧力鍋で炊いてしまうと、アクリルアミドという発がん性のある化学物質が出てしまうという別問題が浮上しますので、炊飯ジャーや土鍋で炊くのがベターです。

因みに発芽抑制因子アブシジン酸は、再び乾燥させる事によってその毒性が復活してしまいます。ですので、市販の乾燥させてある発芽米などの購入には注意が必要です。

これでデメリット①と少し②を解決できます。②はメリットもありますので完全除去しない方が良いと考えます。

④発酵玄米にする

炊くまでは③と同じです。

炊いた後、1日1~2回混ぜながら4日ほど保温し続けると、玄米が茶色くなり発酵状態となります。発酵することで旨味が増し、栄養価も上がります。

発芽抑制因子も納豆がそうであるように、発酵させれば無毒化できます。ここでは関係有りませんが、発芽抑制因子のことを考慮すると、豆乳や豆腐の摂り過ぎには注意が必要です。

⑤玄米(米ぬか)パウダーにする

これは飛び道具的な方法ですが、最近は無農薬で高温焙煎した玄米パウダーも出てきました。新鮮な玄米を使用しているかは分かりませんのでデメリット⑤がクリアされませんが、栄養面だけを考えたら良いのかもしれません。

結論

無農薬の玄米を購入し、脱酸素剤と真空用の袋で出来れば冷蔵保存する。

軽く洗った後、1日ほど浸水させ換水してから炊飯ジャーで炊く。(洗うのも炊くのも水はもちろん浄水で)

そのまま保温して発芽状態⇒発酵状態の玄米をいただく。(1~5日間ほどかけて)

面倒な場合は玄米パウダーと言う選択肢もあり。

※毎日発酵玄米を食べたいという方は、炊飯ジャーが複数あると良いでしょう。

※冷凍保存は乾燥して発芽抑制因子が復活する可能性があるのでやめたほうが良いです。さらに冷凍玄米を電子レンジで温めることも、玄米本来の成分が変わってしまう恐れがあるのでおすすめしません。

※浸水中、保温発酵中の雑菌対策は十分に行います。

おまけ

玄米にはメリットで紹介した栄養素の他にも以下の有効成分が含まれています。

- γ-オリザノール・・・自律神経を調節し、シミ・小じわを予防

- アラビノキシラン・・・NK(ナチュラルキラー)細胞の活性化、抗酸化作用

- フェルラ酸・・・認知症予防効果