納豆最強伝説

納豆は大豆と水と納豆菌だけで作られ、塩も使いません。しかもたった2日もあれば出来てしまい、味噌や醤油に申し訳ないくらいの発酵スピードです。そんな納豆が最強?

納豆とは

江戸時代に人見必大によって著された「本朝食鑑」では、納豆は寺のキッチンやパントリー的役割の納所(なっしょ)と言う場所で大豆を煮て発酵させて作ったことから、そう呼ばれたと言います。そして納豆の事を「腹中をととのえて食を進め、毒を制す」とも書いています。

納豆は300年以上も前から人々の腸を元気にし、健康に役立てられてきました。その主役は何と言っても「納豆菌」です。

納豆の主役「納豆菌」

納豆菌は枯草菌の仲間でグラム陽性の桿菌です。芽胞と呼ばれる胞子をつくるのが特徴で、その芽胞のおかげで乾燥や熱にとても強く、-100℃〜100℃の中でも耐え抜き、天日干しされてもビクともしません。ちなみに、湿熱状態で121℃で15分以上、乾熱状態では180℃で30分以上加熱しないと死滅しないと言われるスーパー菌なのです。

ですから、お酒や味噌をつくるような工場で働く方々は、朝食に納豆を食べることを禁止されています。それだけ納豆菌の生命力が強いのです。

稲藁1本には約1000万個の納豆菌が芽胞の状態で付着していると言われています。藁が乾燥しているため、他の細菌やカビ類は増殖しにくい環境ですが、納豆菌にとってはとても良い環境となります。熱にも強いので藁を煮沸消毒しても納豆菌だけ生き残り、この藁に蒸した大豆を包んで納豆菌を付着させ発酵させることで納豆が誕生したのです。

納豆菌のメリット

納豆菌は大豆を発酵する過程でナットウキナーゼやポリアミン、ビタミンK2などを産生します。

ナットウキナーゼは納豆菌独自の酵素で、血液中の血栓を溶かすことで有名です。血栓は夜に出来やすいと言われているので、夕食に納豆を食べると予防効果が高まります。

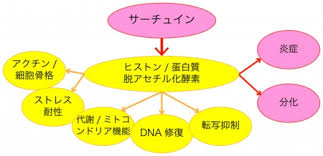

ポリアミンは、サーチュイン関連因子として細胞の老化速度を遅らせる作用や、細胞内での遺伝子(DNA)複製やタンパク質合成などを助ける働きをします。

ビタミンK2は骨を形成するタンパク質を活性化させ、骨粗鬆症を防ぐ働きをしますが、抗凝血薬の作用を弱めることから、ワーファリン服用中は納豆を食べてはいけません。

納豆菌は胃酸に強い性質を持っているため、胃酸で死滅することなく腸まで届きます。腸内に届いた納豆菌は、デンプンを乳酸菌のエサであるオリゴ糖や食物繊維に分解して、腸内細菌の活動をサポートします。腸内環境を整え、免疫力向上にも役立っています。

納豆のネバネバは

納豆のネバネバは、納豆菌が大豆を発酵する際にタンパク質を分解してできたポリグルタミン酸と糖の一種であるフラクタンという物質からできています。

グルタミン酸はご存知の方も多いと思いますが、昆布などに含まれる旨味成分としても有名なアミノ酸です。漬物なども同じですが、発酵すると増加します。フラクタンは納豆のネバネバを安定させる役目をもっています。

このネバネバは、腸内環境改善・カルシウムの吸収促進・血糖値の上昇抑制・コレステロール値低下などの働きがあります。

まだある!

また、納豆菌はジピコリン酸という強い抗菌力がある成分も産生し、O-157や溶連菌と言った病原菌、カビなど真菌の増殖抑制にも役立ちます。最近では、がん細胞を自然死させるアポトーシス作用があることが分かっています。金属イオンとキレートしやすいため、重金属を体外へ排出する効果も期待できます。

血栓を溶かし骨や腸内環境を強くし、抗菌効果もある納豆、これだけ身体に有用なら毎日食べない手はありません!

…しかし、食べ過ぎは何でも注意です(^^)/

北海道の納豆、冷凍できるので便利! 天然納豆菌です(#^.^#)

|

|

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4db78a57.9ae8f7ee.4db78a58.b62de415/?me_id=1399194&item_id=10000098&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbunshirou710%2Fcabinet%2Fkuma%2Fcup%2Fgfcup30-2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)